article de blog

Un an après la Pause Numérique : bilan et perspectives

Il y a un an, la question de la place du téléphone portable à l’école était plus que jamais au cœur des débats. Si l’interdiction de son usage en classe est inscrite dans la loi depuis 2018, les établissements continuent de chercher des solutions pour encadrer et limiter son utilisation dans les espaces scolaires. C’est ainsi qu’est née l’idée de la « pause numérique » : une réflexion sur la manière dont les élèves pourraient temporairement se déconnecter de leur téléphone, tout en étant sensibilisés aux enjeux du numérique.

Un an plus tard, où en est-on ? Quels dispositifs ont été expérimentés ? Quels enseignements en tirer ? Et surtout, comment aller au-delà de la contrainte pour favoriser une approche éducative et responsabilisante ?

La pause numérique : une nécessité éducative

Le téléphone portable s’est imposé comme un objet central du quotidien des adolescents. Son usage excessif en milieu scolaire pose toutefois plusieurs problèmes : distraction en classe, diminution des interactions sociales, risques liés à l’hyper-connexion… Face à ces enjeux, plusieurs établissements ont cherché des solutions pour encadrer son usage, au-delà de la simple interdiction réglementaire.

L’objectif de la pause numérique n’est pas seulement de restreindre l’accès aux écrans, mais aussi de permettre aux élèves de prendre conscience de leur propre rapport au numérique. Il s’agit de leur offrir des moments de déconnexion pour favoriser la concentration, la socialisation et un meilleur équilibre dans leur quotidien.

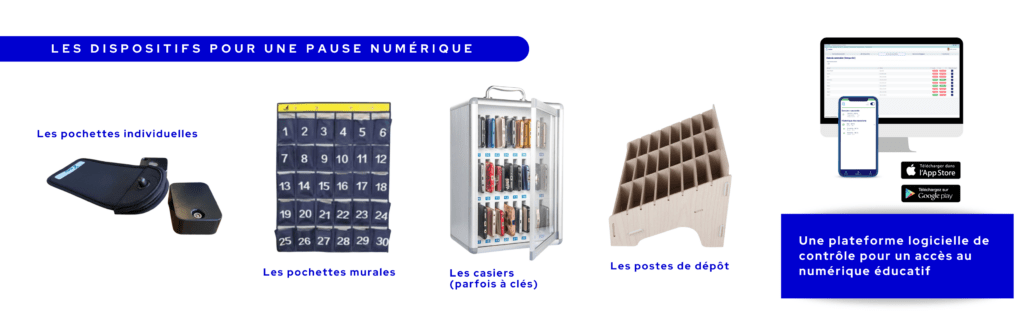

Les dispositifs testés : casiers, pochettes et autres solutions

Depuis le début de l’année, plusieurs établissements ont testé différentes solutions pour organiser cette pause numérique de manière efficace et adaptée aux réalités du terrain.

- Les casiers et boîtes sécurisées

Certains collèges ont mis en place des casiers individuels ou des boîtes sécurisées dans lesquelles les élèves déposent leur téléphone en arrivant en classe ou même à l’entrée de l’établissement. Cette solution garantit une véritable déconnexion, mais elle peut être contraignante en termes d’organisation logistique et d’acceptation par les élèves.

- Les pochettes individuelles

D’autres établissements ont opté pour des pochettes individuelles, souvent en tissu ou en néoprène, dans lesquelles les élèves glissent leur téléphone avant de le ranger dans leur sac. Cette méthode, plus souple, permet une certaine autonomie, mais repose sur la bonne volonté des élèves et peut être assez facilement contournée.

- Les restrictions numériques sur les réseaux scolaires

Certaines écoles ont également expérimenté des blocages de connexion aux réseaux Wi-Fi de l’établissement pendant les heures de cours. Bien que cette approche limite les usages en ligne, elle ne règle pas la question des distractions liées aux jeux ou aux applications hors lignes

Un premier bilan des expérimentations

Après plusieurs mois d’expérimentation, les premiers retours sont contrastés. Si les dispositifs testés ont permis de réduire l’utilisation du téléphone en classe, leur efficacité dépend largement de l’adhésion des élèves et des enseignants.

- Une meilleure concentration en classe : Dans les établissements où les pauses numériques sont bien appliquées, les enseignants constatent une meilleure attention et une plus grande participation en cours.

- Des bénéfices sur la socialisation : Dans les espaces de vie scolaire, certains élèves ont renoué avec des échanges plus directs entre eux, notamment dans les cantines et les cours de récréation.

- Des résistances persistantes : Malgré ces progrès, certains élèves trouvent des moyens de contourner les règles, et le rejet du dispositif par une partie des adolescents demeure un défi.

- Une logistique lourde pour les équipes : Organiser le dépôt et le retrait des téléphones chaque jour demande du temps, de l’espace et une vigilance constante. Il faut un lieu sécurisé, car en cas de vol ou de dégradation, la responsabilité de l’établissement peut être engagée.

- Un gouffre financier souvent mal anticipé : Selon le dispositif choisi, les coûts sont lourds et inégalement répartis entre établissements, collectivités… voire parents, ce qui freine l’adhésion. Pour un collège de 450 élèves, les casiers coûtent entre 10000 et 18000 € (auxquels s’ajoutent 9000 € pour des serrures à code). Même la pochette, plus abordable, revient à environ 11 € par élève.

Pour que la pause numérique fonctionne sur le long terme, il semble donc essentiel d’aller au-delà d’une approche punitive et de proposer une démarche pédagogique.

ModCo : une approche éducative et responsabilisante

Parmi les initiatives émergentes, le projet ModCo propose une alternative qui mise sur la responsabilisation des élèves plutôt que sur la contrainte stricte.

- Un fonctionnement basé sur la confiance et l’apprentissage

Contrairement aux solutions imposées, ModCo repose sur un engagement volontaire des élèves à modérer leur usage du téléphone grâce à un système de réflexion et d’accompagnement. Plutôt que de confisquer l’appareil, l’élève est encouragé à prendre conscience de son rapport au numérique et à faire des choix éclairés.

- Des outils pédagogiques pour accompagner la démarche

ModCo ne vise pas seulement à éviter les usages inappropriés du téléphone, mais surtout à encourager l’enseignement au numérique éducatif, en permettant un accès via le téléphone aux recherches encadrées, applications d’apprentissage, création de contenus… Cette approche a plusieurs avantages.

D’abord, elle permet aux élèves de découvrir d’autres manières d’utiliser leur téléphone, les incitant ainsi à prolonger ces pratiques en dehors du cadre scolaire. Ensuite, elle offre une alternative aux plans d’équipement numérique, souvent coûteux pour les collectivités territoriales, en capitalisant sur un appareil que la plupart des élèves possèdent déjà. Enfin, en évitant la production massive de matériel dédié qui reste souvent sous-utilisé, ModCo s’inscrit dans une démarche responsable (RSE), réduisant l’empreinte écologique liée aux équipements numériques scolaires.

Plutôt que d’opposer numérique et apprentissage, cette approche fait du téléphone un allié éducatif, tout en sensibilisant les élèves à une utilisation plus réfléchie et équilibrée des écrans.

- Vers une autonomie numérique raisonnée

En mettant l’accent sur la sensibilisation et la prise de responsabilité, ModCo cherche à ancrer une culture de l’autonomie numérique plutôt qu’une dépendance aux règles imposées. L’objectif est que les élèves intègrent progressivement ces bonnes pratiques dans leur quotidien, au-delà du cadre scolaire.

Conclusion : vers une pause numérique durable et acceptée

Un an après les premières expérimentations, la question de la pause numérique reste d’actualité. Si les dispositifs testés ont montré des résultats encourageants, leur mise en œuvre doit encore être affinée pour allier efficacité et acceptabilité.

L’initiative ModCo offre une piste intéressante en misant sur l’éducation et la responsabilisation des élèves plutôt que sur des restrictions imposées. Plutôt que de voir la pause numérique comme une contrainte, il s’agit de l’envisager comme une opportunité d’apprentissage, permettant aux jeunes de mieux gérer leur rapport aux écrans et de retrouver un équilibre dans leur quotidien.

L’avenir de la pause numérique résidera sans doute dans notre capacité à conjuguer cadre et autonomie, interdiction et sensibilisation, pour que les élèves eux-mêmes deviennent acteurs de leur propre modération numérique.